Suono quindi io sono: 7 videogiochi che ci insegnano sulla filosofia | PCGAMESN, quali videogiochi giocare in un’aula di filosofia? (Guest Post) – Daily Nous

Videogiochi filosofici

I problemi filosofici hanno l’abitudine fastidiosa di sgattaiolare inaspettatamente inaspettatamente nei luoghi più improbabili e i videogiochi non fanno eccezione a questo. La loro natura interattiva li rende, credo, un ottimo strumento che può aiutarci non solo a spiegare e comprendere vari problemi filosofici, ma anche per sperimentarli.

Suono quindi io sono: 7 videogiochi che ci insegnano sulla filosofia

A meno che tu non impegni la tua vita a leggere la filosofia, non è facile trascorrere tre ore a leggere dieci pagine di espatriazioni di Gilles Deleuze sull’identità e sulla differenza, lavora attraverso la Repubblica di Platone o addirittura sfoglia il mondo di Sophie e i suoi gentili esperimenti di pensiero … specialmente se sei un giocatore impegnato.

Grand e cerebrale il tuo stile? Trova di più nei migliori giochi su PC.

I videogiochi sono stati tradizionalmente un ottimo modo per sfuggire ai rigori della realtà, piuttosto che porre le grandi domande al riguardo. Ma man mano che il mezzo si è evoluto, gli sviluppatori sono arrivati a usarlo come veicolo per le loro riflessioni filosofiche. Cos’è la coscienza? Ho il libero arbitrio? Che diavolo sto effettivamente facendo quando suono i videogiochi?

Attraverso il loro tipo unico di interattività, i giochi hanno scolpito il loro modo di esplorare idee filosofiche sia nuove che consolidate, e qui ci sono sette giochi che ti faranno riflettere sulla vita, l’universo e – ovviamente – il gioco stesso.

Nb: Non dovrebbe essere necessario dire, ma l’avvertimento per spoiler per molti dei giochi elencati qui.

The Stanley Parable – Free The Vs Vs. Determinismo

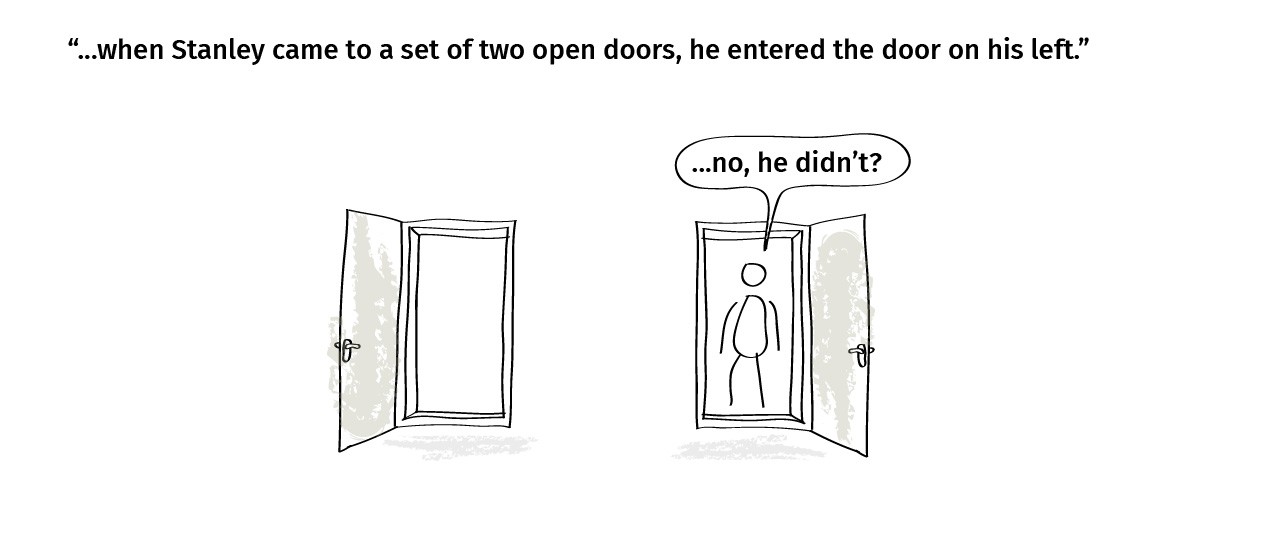

Stai affrontando un paio di porte in un edificio per uffici beige insipido e il confortante narratore simile a Stephen ti dice che “Stanley (sei tu) attraversa la porta alla sua sinistra”. Ma se Stanley attraversa davvero la porta dipende da te. Segui le sue istruzioni o sfidanti maliziosamente la narrazione che è apparentemente disposta per te? In questo scenario, esiste una cosa come una scelta “giusta” o “sbagliata”?

Quella tensione tra seguire le istruzioni del narratore e il tentativo di ritagliarsi il proprio percorso sta al centro della parabola di Stanley, poiché le tue varie combinazioni di decisioni portano a scenari inventivi, strani e talvolta esistenti. Le istruzioni del narratore, di incursioni nel mondo di Minecraft, a scenari di suicidio abbinati. Le tue scelte – e la costante del narratore che le ricordano – ti fanno mettere in discussione quale sia il tuo ruolo di giocatore in realtà e quanta autonomia hai nel processo. In questo senso, è l’ultimo meta-gioco.

Espandandosi su questo, la parabola di Stanley è un piccolo gioco ordinato sul determinismo, l’idea che le nostre azioni siano definite da una moltitudine di fattori storici, sociali e logici che portano a un dato momento – essenzialmente, qualunque scelta facciamo sia inevitabile. Evidenziando le regole e le restrizioni che ci governano mentre facciamo queste “scelte” accuratamente coreografate, la parabola di Stanley ci consente di comprendere il libero arbitrio – o la sua mancanza.

The Witness – Zen, scienza e spiritualità

A prima vista, è difficile stabilire le connessioni tra i puzzle squiggly-line del testimone e le riflessioni sulla scienza, la religione e la spiritualità e le rispettive ricerche per una sorta di “verità” che trovi sparse in tutta l’isola.

Ma mentre avanzi verso i successivi enigmi, il testimone diventa sempre più un gioco di osservazione, di essere presente nel momento e di non cercare una sorta di regole universali che incollano il tutto insieme. Anche nel mezzo di una sezione di enigmi, le regole potrebbero improvvisamente spostarsi senza te la realizzazione e sei costantemente costantemente costantemente prevaloso che in precedenza hai pensato di correggere.

I puzzle nel testimone sfidano i nostri tentativi di trovare un comodo modo di risolverli, proprio come i monologhi profondi ma spesso in conflitto negli Audiotape e nei video non offrono una spiegazione onnicomprensiva per le loro domande su Dio, Faith, Faith, Faith, Faith, Faith e l’universo. Invece, in modo veramente zen, il testimone vuole che usiamo l’osservazione per combinare armoniosamente i suoi messaggi con le nostre esperienze e intuizioni, incoraggiandoci a non fissarci su un’unica idea o metodo di risoluzione del puzzle come “corretto”.

L’intero “chi sta davvero tirando le corde qui”, la quarta pausa ora sta costantemente vivendo verso il cliché, ma quando BioShock lo ha fatto nel 2007 non era a dir poco sbalordito. Quando il fondatore di Rapture, Andrew Ryan, rivela alla fine del gioco che non sei stato altro che un automa, ordinato da una frase scatenante per effettuare l’offerta di altri, ci fa rivalutare completamente il nostro rapporto con i giochi. Nelle parole di Ryan: “Un uomo sceglie, uno schiavo obbedisce”, ed eravamo molto quest’ultimo.

E quella frase scorre benissimo nella critica dell’oggettivismo al centro del gioco. La controversa filosofia di Ayn Rand afferma, tra le altre cose, che le persone dovrebbero essere libere di perseguire le loro ambizioni e iniziative personali e che l’unico modo in cui questo può essere ottenuto da un capitalismo del libero mercato completamente assente un intervento statale.

La città sottomarina di Rapture è la realizzazione di quella visione: un’utopia individualista che riunisce persone intraprendenti per formare una società “libera” e non regolamentata, dove anche il dipartimento di polizia è di proprietà privata. Alla fine, la disponibilità della sostanza distruttiva che altera il gene Adamo, combinato con inevitabili crescenti divisioni sociali derivanti dalla disuguaglianza, comporta la caduta della città, suggerendo che forse una società basata sull’egoismo razionale di Randian non è il modo migliore per andare.

BioShock 2 – Utilitarismo/Collettivismo

Tutti amano parlare di quanto sia stato ingegnoso e stimolante il bioshock, con il povero BioShock 2 che viene spazzolato sotto il tappeto (o, er, gettato in mare?) di conseguenza. Certo, su un fronte di gameplay potrebbe essere stato troppo simile per avere un impatto grande, ma la sua storia non era meno profonda – ed era per molti versi un accompagnamento naturale al primo gioco.

Allo stesso modo dell’individualismo hardcore mirato originale, il sequel ha sezionato ciò che è probabilmente il suo opposto polare, l’utilitarismo-l’idea che qualsiasi azione possa essere giustificata finché alla fine avvantaggia il maggior numero di persone (o il “principio della più grande allevamento” , mentre il filosofo Jeremy Bentham lo ha coniato). Incarnare questa filosofia è DR. Sofia Lamb, la psichiatra che prende il rapimento (o ciò che ne resta) dopo la morte di Ryan e costruisce un culto di personalità intorno a se stessa, inquadrandola come salvatore della città.

Lamb cerca di mettere in atto le sue opinioni collettiviste corrotte creando “utopici” – persone iniettate con i ricordi genetici di tutta la popolazione di estasi – che dovrebbero soddisfare in modo altruistico i bisogni e i desideri di un’intera città.

Ma i risultati sono disastrosi, con i ricordi e le esigenze degli individui che guidano il primo utopico, Gil Alexander, folle e dispotico. Inevitabilmente la visione apparentemente altruistica di Sofia Lamb diventa-come così tanti leader simili prima di lei-completamente megalomanita.

Soma – Coscienza e immortalità

L’orrore psicologico subatica dall’attrito è un po ‘più cerebrale con i suoi shock rispetto al precedente titolo Amnesia: The Dark Descent. Si è svolto dopo che un’apocalisse ha spazzato via la maggior parte dell’umanità, ti svegli in un laboratorio scientifico ai piedi dell’oceano, dove i resti dell’umanità sopravvivono ancora e robot intrisi di coscienza umana risiedono nei suoi corridoi scricchiolanti.

I robot che incontri sono rotti, in decomposizione e tragici, ognuno con le proprie personalità uniche. Mentre interagisci con loro, sarai costantemente costretto a spostare e ridefinire se dovresti interpretarli come esseri umani o se hanno perso quel titolo quando la loro coscienza è stata spostata in macchinari; Puoi essere umano senza un corpo o la paura della tua stessa mortalità?

Soma lancia brillantemente questo enigma a te più volte, presentandoti in disturbo e spesso straziante (o no, a seconda della tua posizione verso l’intelligenza artificiale) che ti fanno mettere in discussione l’importanza incessante dell’ummortalità, una spinta che ha creato un mondo in Soma dove la coscienza umana è patetica, rotta e disincarnata.

Il principio di Talos – Esistenzialismo e coscienza

Il principio di Talos è un gioco di puzzle di Serious Sam Developers Croteam (che lo avrebbe toccato?), che ti getta come robot in una simulazione di puzzle sempre più impegnativi. Questi sono intervallati da test idee filosofiche e religiose presentate da un computer. La spinta generale delle domande riguarda se la coscienza sia fondata in azione e interazione con il mondo o un’astrazione metafisica che è esclusiva per noi umani.

Guidati dalla voce simile a Dio di Elohim, si intraprendi puzzle che gradualmente portano il robot dal artificio alla coscienza completamente formata. Per raggiungerlo, tuttavia, devi sfidare Elohim e scalare la torre che ti comanda, essenzialmente uccidendolo e sollevando il robot dalla simulazione e in una realtà illuminata, dove il suo lavoro è mantenere viva l’umanità molto tempo dopo gli umani “biologici” si sono estinti.

La trama tocca ordinatamente il fatto che Nietzsche parlasse così Zarathustra che, con la famosa linea “Dio è morto”, chiede all’umanità di eliminare il culto della divinità in modo che possa raggiungere l’illuminazione in un mondo libero dalla religione.

A proposito di Nietzsche ..

Dark Souls – Esistenzialismo e assurdo

Ricorda Sisifo? Il povero ragazzo è stato condannato da Zeus a spingere ripetutamente un masso su una collina prima di vederlo rotolare di nuovo per tutta l’eternità (gli antichi dei greci erano davvero bastardi). Probabilmente puoi relazionarti un po ‘con lui quando giochi a Dark Souls – un gioco che, attraverso il suo gameplay e la sua narrazione, riguarda infiniti cicli di morte e rinascita, e fuoco e oscurità.

Si alimenta direttamente alla filosofia esistenzialista, in particolare in relazione alle idee dell’assurdo: l’idea che la vita sia insignificante e che l’universo sia indifferente alla nostra situazione. Albert Camus suggerisce che la consapevolezza di questo fatto può farci impazzire (presentata in Dark Souls come “andare a vuoto”) o per suicidio. Nonostante l’inutilità, dobbiamo combattere contro la tentazione di perdere la speranza. In Dark Souls, siamo Sisifo e, come dice Camus, “dobbiamo immaginare Sisifo felice”. Sono appena stato ucciso 20 volte da un boss? Abbraccialo, accetta che probabilmente morirai altre 20 volte e continua.

Poi c’è la stessa storia, che ti mantiene, un non morto prescelto, con una caduta di un gruppo di divinità arcaiche. Si nutre ancora una volta in Nietzsche e nell’Ubermensch- l’idea del “Superman” o del “Superumano”- che rovescia le divinità fuori moda che hanno governato il mondo per così tanto tempo e abbraccia il mondo insignificante e non spirituale in tutta la sua assurdità.

Alla fine del gioco, puoi decidere se lasciare che la luce degli dei vada a Herald in the Age of Man o mantenerlo un po ‘più a lungo per mantenere l’illusione degli dei continuando ad avere il potere. In vero modo esistenzialista, la scelta è più o meno insignificante, perché il fuoco svanirà comunque o poi.

Ho altri grandi esempi? Discutere nei commenti qui sotto.

Robert Zak, scrittore freelance regolare che copre i giochi di Skyrim, Fallout e Survival come Stalker. Puoi anche trovare il suo lavoro su Kotaku, Rock Paper Shotgun e PC Gamer, tra gli altri.

Quali videogiochi giocare in un’aula di filosofia? (Post per gli ospiti)

“I videogiochi e vari scenari che presentano possono aiutarci non solo a spiegare e comprendere meglio le questioni filosofiche e gli esperimenti di pensiero, ma soprattutto, ci permettono – sebbene in senso limitato – di sperimentarli anche.”

Così scrive Ivo Pezlar (The Center for Science, Technology and Society Studies presso l’Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences e il Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Arts, Masaryk University), nel seguente ospite*, in cui lui Discute come ha usato i videogiochi nel suo insegnamento della filosofia (ha disegnato anche le illustrazioni). Una versione del post è apparsa originariamente sul suo blog.

Quali videogiochi giocare in un’aula di filosofia?

di Ivo Pezlar

Sommario

- introduzione

- Potresti gentilmente…?

- Cosa abbiamo coperto?

- 1 Illusione e realtà

- 2 Causalità e determinismo

- 3 Mente, corpo e intelligenza artificiale

- 4 libertà di volontà e morale

- 5 Identità personale

introduzione

I problemi filosofici hanno l’abitudine fastidiosa di sgattaiolare inaspettatamente inaspettatamente nei luoghi più improbabili e i videogiochi non fanno eccezione a questo. La loro natura interattiva li rende, credo, un ottimo strumento che può aiutarci non solo a spiegare e comprendere vari problemi filosofici, ma anche per sperimentarli.

Per testare questa convinzione generale ho messo insieme un corso universitario dedicato sulla filosofia e sui videogiochi. In questo post, condivido alcuni suggerimenti per i videogiochi e le cose che ho imparato mentre preparano e insegno questo corso introduttivo.

Cominciamo con un esempio motivante.

Potresti gentilmente…?

È la capacità di fare altrimenti necessario per la responsabilità morale? Negli anni ’60, Harry Frankfurt, autore del popolare libro Sulle cazzate (2005), ¹ ha sostenuto che non lo è. Ha inventato il seguente scenario:

Supponiamo che qualcuno – nero, diciamo – vuole che Jones compia una certa azione. Il nero è pronto ad fare di tutto per farsi strada, ma preferisce evitare di mostrare la sua mano inutilmente. Quindi aspetta che Jones stia per decidere cosa fare, e non fa nulla a meno che non sia chiaro per lui (il nero è un eccellente giudice di tali cose) che Jones deciderà di fare qualcosa di diverso da quello che vuole lui a fare. Se diventa chiaro che Jones deciderà di fare qualcos’altro, Black fa passi efficaci per garantire che Jones decida di fare e che lo faccia, quello che vuole che faccia. Qualunque sia le preferenze e le inclinazioni iniziali di Jones, quindi Black avrà la sua strada. (P. 835) ²

Questo potrebbe sembrare familiare a coloro che hanno suonato Bioshock (2007). Per ricapitolare brevemente (spoiler in arrivo), in Bioshock Giochiamo come Jack che si ritrova in una misteriosa città sottomarina chiamata Rapture. Poco dopo l’arrivo noi come Jack siamo contattati via radio da qualcuno chiamato Atlas. Atlas diventa quindi la nostra guida attraverso il Rapture, agendo sia come la nostra principale ricerca che il narratore ci dà varie esposizioni di storia. Più tardi nel gioco, tuttavia, scopriamo che Atlas non è proprio nostro amico e tutti i suoi consigli apparentemente ben intenzionati prefissi dall’innocua frase “Potresti gentilmente… Fare X“Erano in realtà innesco per i suggerimenti post-ipnotici da fare X, che atlante ha messo in testa a Jack. Pertanto, eravamo effettivamente solo un burattino che recitava i desideri di Atlante.

Potresti gentilmente…“.

Nella situazione sopra descritta, la risposta alla questione se Jack sia responsabile delle sue azioni “vorrebbero essere cadute” nella città sottomarina di Rapture sembra chiara. In poche parole, Jack lo è non responsabile di queste azioni, perché non avrebbe potuto fare diversamente. L’irresistibile coazione interiore derivante dalla sua ipnosi non gli darà alcuna scelta: deve obbedire.

Ma è abbastanza? Se non possiamo fare altro che qualche azione X, Siamo automaticamente incolpati, (o lode-) gratuiti per X? Francoforte non è d’accordo. Immagina, ad esempio, che la decisione di Jack (la nostra) di prendere un’arma fosse già stata presa molto prima che Atlas volesse, cioè prima della frase “Ora troveresti gentilmente un piede di porco o qualcosa del genere?“È stato parlato (quindi, Atlas avrebbe potuto giudicare male la situazione e ha detto inutilmente la frase). Molto probabilmente lo era. Probabilmente è stato fatto nel momento in cui abbiamo raccolto i giocatori Bioshock da uno scaffale in un negozio o forse anche prima. Dopotutto, Bioshock è uno sparatutto in prima persona (FPS) nel suo nucleo e questo è ciò che facciamo nei giochi FPS: raccoglieriamo le armi e le usiamo. Non abbiamo bisogno di un suggerimento ipnotico che ci costringe in atti di azione virtuale, vogliamo già impegnarci in quelli. E questo è probabilmente non solo per noi come giocatori, ma anche per Jack come personaggio. Sembra ragionevole supporre che in un ambiente ostile – o chiunque, davvero – vorrebbe armarsi senza bisogno di alcun incoraggiamento da una parte esterna.

Quindi, scegliamo la chiave perché ci viene detto a (e altrimenti non possiamo fare a causa della presenza del suggerimento post-ipnotico), o lo prendiamo semplicemente perché vogliamo?

Questa distinzione è cruciale, l’argomento di Francoforte va, perché se la prendiamo perché vogliamo (= i nostri desideri corrispondono a quello degli atlas), allora siamo moralmente responsabili di tutto ciò che segue, anche se a rigor di termini, non avremmo potuto agire in modo diverso Alla presenza del grilletto “vorresti gentilmente” nella nostra testa.

Gli ipotetici scenari di Francoforte e le conclusioni che hanno raggiunto da loro sono state, ovviamente, dibattute, ma questo non è importante per noi in questo momento. Quello che volevo mostrare è che i videogiochi e vari scenari che presentano possono aiutarci non solo a spiegare e comprendere meglio le questioni filosofiche e gli esperimenti di pensiero, ma soprattutto, ci permettono – sebbene in senso limitato – per sperimentarli anche.

Cosa abbiamo coperto?

Nel corso abbiamo trattato cinque argomenti selezionati da metafisica, epistemologia ed etica. Gli argomenti erano i seguenti:

. Illusione e realtà

I problemi: Come funziona la percezione? Cosa ci dicono illusioni e allucinazioni sul modo in cui operano i nostri sensi? ..

I videogiochi sono pieni di illusioni: da specchi e riflessioni (E.G., .G., Dietro le giostre dell’ascensore prolungate) per fabbricare il numero del “cavo, che era vicino!”Momenti rendendo i tuoi ultimi frammenti di salute in grado di subire più danni rispetto al resto (o allo stesso modo, facendo l’ultimo secondo di una partita dura più a lungo di un secondo).

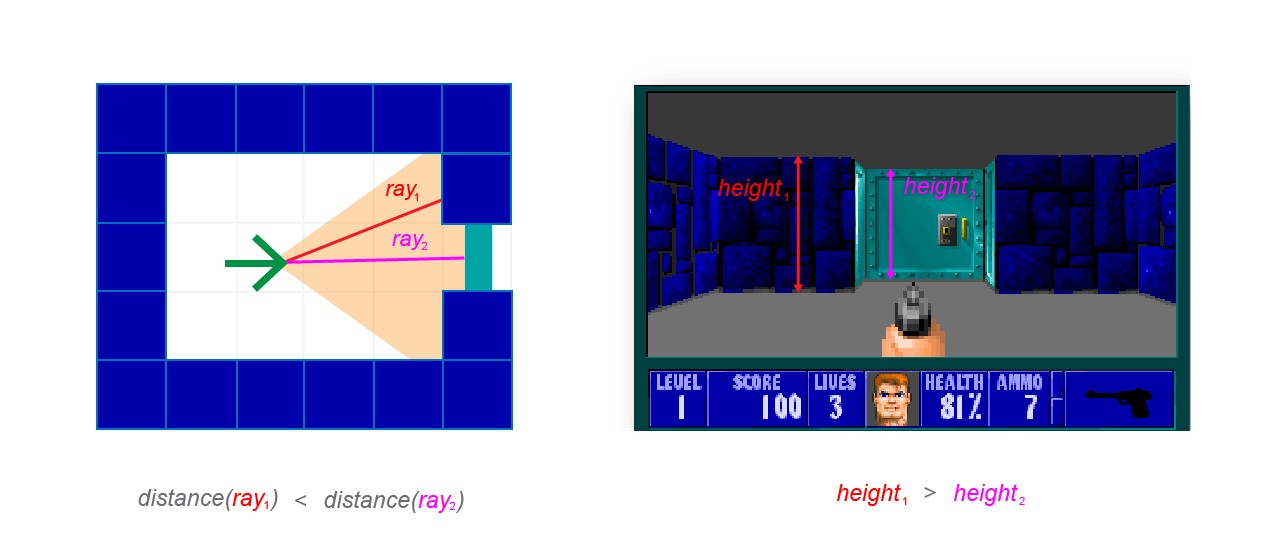

Per il corso, ho scelto l’illusione di tre-dimensionalità dei primi tiratori in prima persona degli anni ’90 (FPS) come Wolfenstein 3d (1992) che è stato ottenuto con un metodo di casting di raggi. Cos’è Ray Casting? È una tecnica di rendering di computer grafica per rappresentare dati bidimensionali (2D) (World dei videogiochi, mappa, livello, …) come se fosse visto da una prospettiva tridimensionale (3D). L’idea di base è semplice: immagina il mondo del gioco come una griglia 2D (vedi l’immagine sopra), un quadrato colorato significa un muro, un quadrato bianco significa uno spazio vuoto. Dalla posizione dei giocatori (la freccia verde nel diagramma) e in base al loro campo visivo (il cono arancione), viene lanciato un raggio che viaggia fino a quando non colpisce un muro. Dopo aver colpito il muro, la distanza che il raggio ha percorso viene calcolata e utilizzata per determinare quanto in alto il muro dovrebbe essere tratto dalla prospettiva 3D. Naturalmente, le pareti più vicine saranno disegnate più alte e viceversa.³ Ho usato questa configurazione elementare – 2D World vs. Percezione 3D di esso – per illustrare teorie filosofiche standard della percezione sensoriale (teoria realista ingenua, teoria intenzionale, teoria avverbiale e teoria dei dati di senso).

2. Causalità e determinismo

I problemi: Cos’è la causalità? Possiamo avere un universo deterministico ma imprevedibile? ..

L’uso spudorato dell’effetto farfalla in La vita è strana (2015) e Fino all’alba (2015), sia dal punto di vista narrativo (E.G., In Fino all’alba C’è un mito di gioco che le farfalle portano profezie di possibili futuri; In La vita è strana C’è una città minacciata da un vero uragano causato praticamente da una farfalla) e dalla prospettiva di gioco (anche le decisioni minuscole possono avere conseguenze imprevedibili e drastiche più avanti nel gioco), li rende una scelta facile per discutere del determinismo causale e della teoria del caos. Quando si esaminano l’approccio di David Hume alla causalità basato sui principi associativi (approssimativamente messo, la causalità è la nostra abitudine di aspettarsi che il futuro assomigli al passato), Baba sei tu (2019) sembrava una selezione perfetta grazie alle sue violazioni intelligenti delle nostre associazioni e aspettative.

L’idea principale dietro questo gioco di puzzle è che il mondo del gioco è popolato non solo da normali oggetti di videogiochi (pareti, porte, chiavi, pozzi di lava, ecc.) ma anche con le regole “reificate” del mondo del gioco stesso in una forma di dichiarazioni “metafisiche” della forma generale di forma + Verbo + che possiamo modificare liberamente. Ad esempio, potremmo incontrare una regola che afferma che “Wall è fermo” (dichiarando che non possiamo attraversare le pareti). Ma se questa regola non è presente nel mondo del gioco o se la speniamo (E.G., Rimuovendo la parte di arresto, rendendola così un’affermazione non ben formata “muro è”, e così invalutando la regola), i muri perderanno il loro potere di arresto e saremo in grado di muoverci liberamente attraverso di loro. Questo meccanismo di base della manipolazione delle regole viene quindi utilizzato per costruire vari enigmi. Ad esempio, potremmo essere bloccati (apparentemente) in una stanza senza chiave in vista. Ma poi ci rendiamo conto che in realtà non esiste un muro è la regola di stop attivata nel mondo del gioco, quindi possiamo semplicemente camminare dritto attraverso i muri.

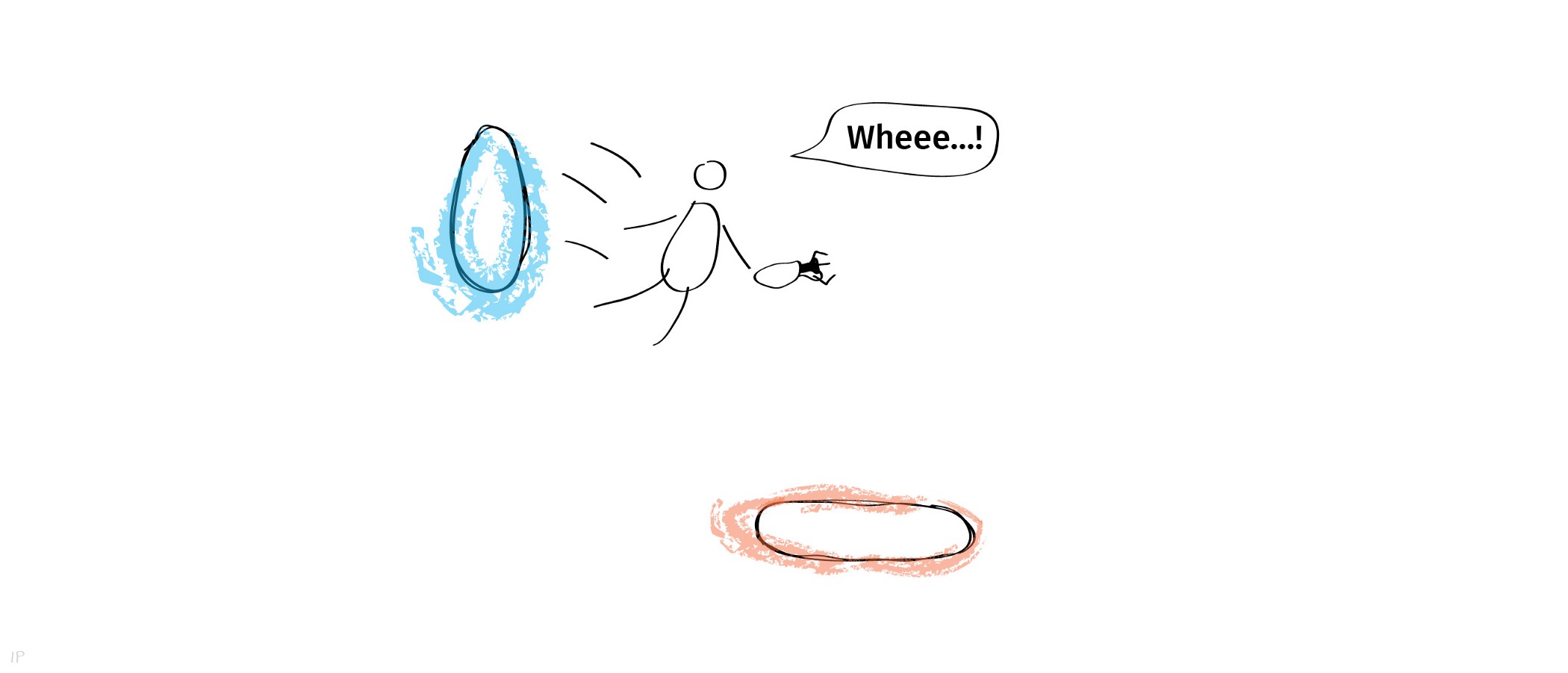

Contrastare gli enigmi semantici-metafisici di Baba sei tu con qualcosa di più semplice e prevedibile che ho scelto Portale . .

3. Mente, corpo e intelligenza artificiale

I problemi: Qual è la relazione tra mente e corpo? Possono pensare le macchine? ..

Questo argomento è stato inaspettatamente complicato. Ci sono molti videogiochi che si occupano di vari problemi riguardanti AIS senzienti (fuorviati o meno, ad esempio, Zero Escape: l’ultima ricompensa della virtù (2012) con la sua allegoria della stanza cinese), ma l’interazione tra mente e corpo sembra essere esplicitamente esaminata. Soprattutto quando ci avviciniamo a loro come due sostanze distinte nella tradizione di René Descartes. Il presupposto standard sembra essere che “rielaborando” il cervello, riprogramiamo automaticamente anche la mente (vedi, ad esempio, il Effetto di massa serie con il suo meccanico di indottrinamento). Sembrava quasi meglio illustrare la mente: i problemi di corpo piuttosto da una prospettiva di finzione non scientifica e scegliere un videogioco più “fantasy” come Ghost Trick: Phantom Detective (2010) o Murda: Soul Suspect (2014) in cui l’interazione tra diversi “piani di esistenza” diventa un meccanismo di gioco centrale mentre giochiamo come fantasmi che hanno difficoltà che interagiscono con il mondo fisico.

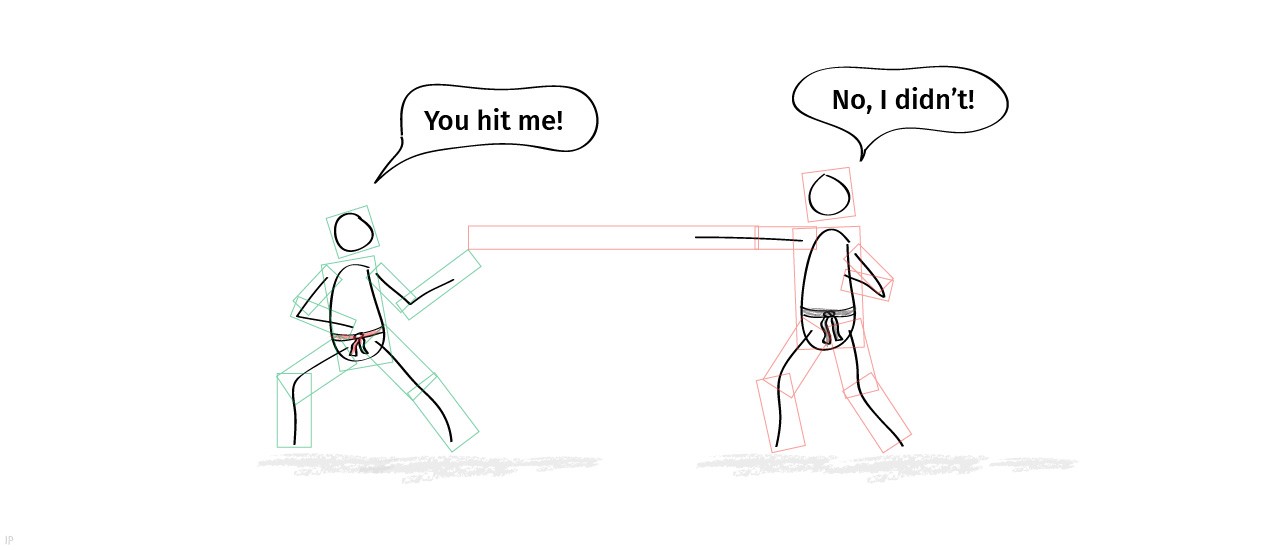

O, forse anche meglio, potresti provare a concentrarti sul lato tecnico dei videogiochi e illustrare il problema della mente – body attraverso la differenza tra gli oggetti del mondo di gioco (E.G., muri, alberi, nemici) e i loro hitbox. Cos’è un hitbox? È una forma invisibile (il più spesso rettangoli nei giochi 2D, blocchi nei giochi 3D) che circonda un oggetto di videogiochi (in genere strettamente quanto ragionevole) e utilizzato per i calcoli di rilevamento delle collisioni, i.e., Per determinare quando due oggetti si toccano (vedi l’immagine sopra). Per dirla approssimativamente, possiamo visualizzare le scatole di hit come estenso Restens degli oggetti del videogioco. Senza di loro, non c’è nulla di “fisico” in loro e non possono interagire con altri oggetti “fisici”: se un nemico non ha un hitbox, non possiamo colpirlo.

4. Free Volontà e responsabilità morale

I problemi: Abbiamo il libero arbitrio? È il libero arbitrio necessario per la responsabilità morale? ..

Problemi su argomenti morali e libero arbitrio sono abbastanza popolari nei videogiochi almeno dai tempi di Ultima IV (1985). Dopodiché quasi ogni gioco di ruolo (RPG) degno del suo nome cerca di impegnarsi con ambiguità morali, o almeno con dilemmi morali. Per il corso, tuttavia, volevo qualcosa che affrontasse esplicitamente la questione del libero arbitrio (del giocatore) e del determinismo (della narrazione) e ne facesse un gioco. In breve, volevo il La parabola di Stanley (2011). L’idea di base dietro La parabola di Stanley è che si rompe (tra le altre cose) il trope standard di videogiochi di una ricerca principale/narratore. In genere, in un videogioco quando il principale Giver ci dice di fare X, La storia del gioco non va avanti fino a quando non lo facciamo X. Per dirla diversamente, non possiamo disobbedire alla principale ricerca in alcun modo significativo. Nella parabola di Stanley, tuttavia, possiamo disobbedire al principale donatore e invece di X, Fare Y o niente. The Quest Giver non ne nota solo (con sua stessa frustrazione), ma anche commenta. A volte si rivolge persino a noi come giocatori direttamente, rompendo così il quarto muro.

Per l’argomento della responsabilità morale, volevo un videogioco che coinvolgeva una qualche forma di manipolazione del giocatore da parte di un altro personaggio non giocatore (NPC). C’erano più giochi tra cui scegliere (ad esempio, Shock del sistema serie, Preda (2017) e altri), ma Bioshock (2007) sembrava la scelta più adatta (per motivi per cui, vedi l’inizio di questo post).

5. Identità personale

I problemi: Chi o cosa sono io? Quali trasformazioni posso subire ed essere ancora io?

Un personaggio del giocatore con amnesia è un trope popolare nei videogiochi. Viene fornito con un “chi sono io?”Intrigo praticamente gratuitamente e, soprattutto, ci mette come giocatore e noi come personaggio di videogioco nella stessa posizione di partenza. In questo modo possiamo porre agli NPC le domande più banali sul mondo del gioco (ad esempio, “In cosa vive questa città?”) E non uscire come un buffone completo. Eppure anche i tropi possono essere affrontati in nuovi modi freschi ed eccitanti come è stato mostrato di recente, ad esempio, da Disco Elysium (2019). . Più specificamente, sulla questione della persistenza personale: quando diventiamo una persona e quando cessiamo di essere uno? Per questo scopo, Soma (2015) con i suoi temi e gameplay per scansione del cervello, swappy, topping mentale e gameplay sembravano un chiaro vincitore. Senza esagerazione, è fondamentalmente un esperimento di pensiero giocabile che sonda vari argomenti della filosofia della mente.

Ad esempio (spoiler in arrivo), Può essere un ottimo strumento non solo per illustrare, ma anche per avere il problema della fissione. . In poche parole, la preoccupazione è che per questo resoconto dell’identità personale possiamo trovare scenari che introducono “nuove” persone che sono psicologicamente continue con noi (via, e.G., trapianto di emisfero, scansione e copia del cervello, ecc.) e quindi personalmente identico a noi. In altre parole, questi scenari dividono efficacemente la tua persona in più di quelli. E questo è esattamente uno scenario che possiamo sperimentare da una prospettiva in prima persona in Soma. In un certo punto del gioco, abbiamo il compito (o meglio il nostro personaggio in-game Simon). Il trasferimento viene effettuato con successo, ma i risultati non sono esattamente ciò che Simon si aspettava: la sua mente non viene trasferita su un nuovo corpo ma piuttosto copiata, con la mente originale che risiede ancora nel suo corpo originale. ?

Osservazioni finali

I videogiochi discussi sopra sono solo alcuni esempi utilizzati durante il corso e molti altri possono essere aggiunti (ad esempio, Non evidente (2018), , Deus ex serie, Witcher 3 (2015), Le carte per favore (2013), Il principio di Talos (2014), Planescape: tormento (1999) e altri). E lo stesso vale anche per argomenti filosofici.

. Infine, vorrei esprimere molto grazie agli studenti del corso “Filosofia nei videogiochi” il cui feedback aiuterà a modellare le iterazioni future di questo corso.

Hai suggerimenti per altri videogiochi o argomenti filosofici che possono aiutare a illustrare, spiegare o sperimentare? In tal caso, per favore fatemelo sapere!

Appunti

¹ Harry g. Francoforte. Sulle cazzate. Princeton: Princeton University Press, 2005.